إن كل عصر يمجِّد أعمالًا، يثبت بعد بضعة أجيال أنها لا تصلح إلا للفترة التي كُتِبت فيها. وخلا عدد قليل من الاستثناءات، كل ما نمجِّده الآن يمكن أن يصبح أثرًا عتيقًا، والأثر العتيق المصنوع من اللغة مآله صناديق القمامة، لا صالات المزادات أو المتاحف. حدث نقيض ذلك في مجال الموسيقى الكلاسيكية، حيث سطع نجم مندلسون بعد قرنين من ولادته عام ١٨٠٩. ومثلما كان باخ يُعتبَر في وقتٍ ما ملحنًا كنسيًّا عتيق الطراز، كذلك كان مندلسون غالبًا ما يُعتبَر ملحنًا رومانسيًّا سطحيًّا؛ فقد كان يأتي في مرتبة وسط في الدراسات الاستقصائية التي أُجرِيت خلال القرن العشرين عن الملحنين.

كتب المايسترو المخضرم وعالم الموسيقى كريستوفر هوجوود في افتتاحية كتاب «أداء مندلسون»، الذي صدر عام ٢٠٠٨ وحوى مقالات كتبها أحد عشر عالم موسيقى، أن مندلسون «لم يتحوَّل من ملحن «بسيط» إلى ملحن «معقد» إلا في الآونة الأخيرة.» توجد دراسات أخرى نُشِرت حديثًا تضمنت قدرًا أكبر من مراسلات مندلسون، وعدة دراسات عن سيرته الذاتية، وإصدارات ممعنة في نقد كثير من أهم أعماله، لكن النتائج طويلة المدى لكل هذا الجهد من جانب الخبراء لم تظهر بعدُ. من الممكن أن يعلو نجم مندلسون في نهاية المطاف إلى مستوى عبقرية يقترب من مستوى باخ وموتسارت وبيتهوفن، حيث المكانة التي يعتقد هوجوود وبعض الموسيقيين الآخَرين أنه جدير بها.

وبما أن العبقرية، أيًّا ما كانت، كالنار الكامنة في الحجر الصوان لا تنشأ إلا بقدح الحجر بما يناسبه من مواد، فإن من واجب كل إنسان أن يختبر قدراته كي يعلم ما إذا كانت لا تتوافق مع تطلعاته، وبما أن أولئك الذين يُعجَب هو ببراعتهم لم يكتشفوا قُوَّتَهم تلك إلا من خلال الاجتهاد، فإن كل ما يحتاجه هو أن يشرع هو الآخَر في الاجتهاد الذي سبقه إليه هؤلاء وبالحماسة نفسها، وحينئذٍ يكون من المنطقي أن يأمل في أن يحقِّق نجاحًا مماثلًا.فإنَّ مفهومَ العبقريَّة مفهومٌ شديدُ الذاتيَّة، غير أنه يتمتع بأهمية ثقافية ويخلب الألباب، فهو يثير في الأذهان الكثيرَ من الأسئلة؛ نظرًا لأننا غالبًا ما نعرفه من خلال الأفراد الذين يتمتعون بقدرات فكرية وإبداعية استثنائية. وجميع الشخصيات التي أحدثَتْ بأعمالها تغييرًا دائمًا في طريقة رؤية الإنسانية للعالم، تمتَّعَ كلٌّ منها بما نسميه: العبقرية. والعبقرية بطبيعة الحال فردية وفريدة، إلا أنها ذات طابع مؤثر، سواء بالنسبة لعامة الناس أو المتخصصين.

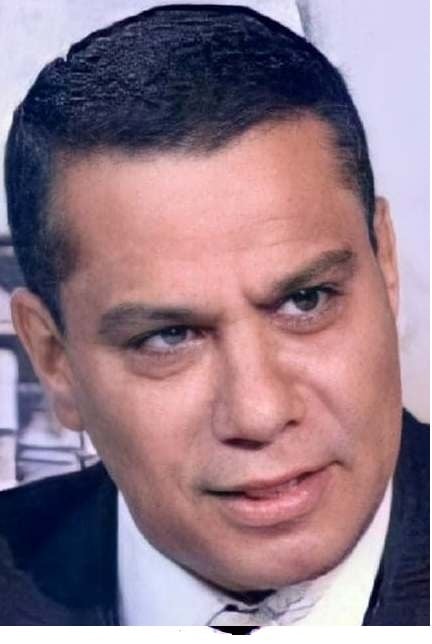

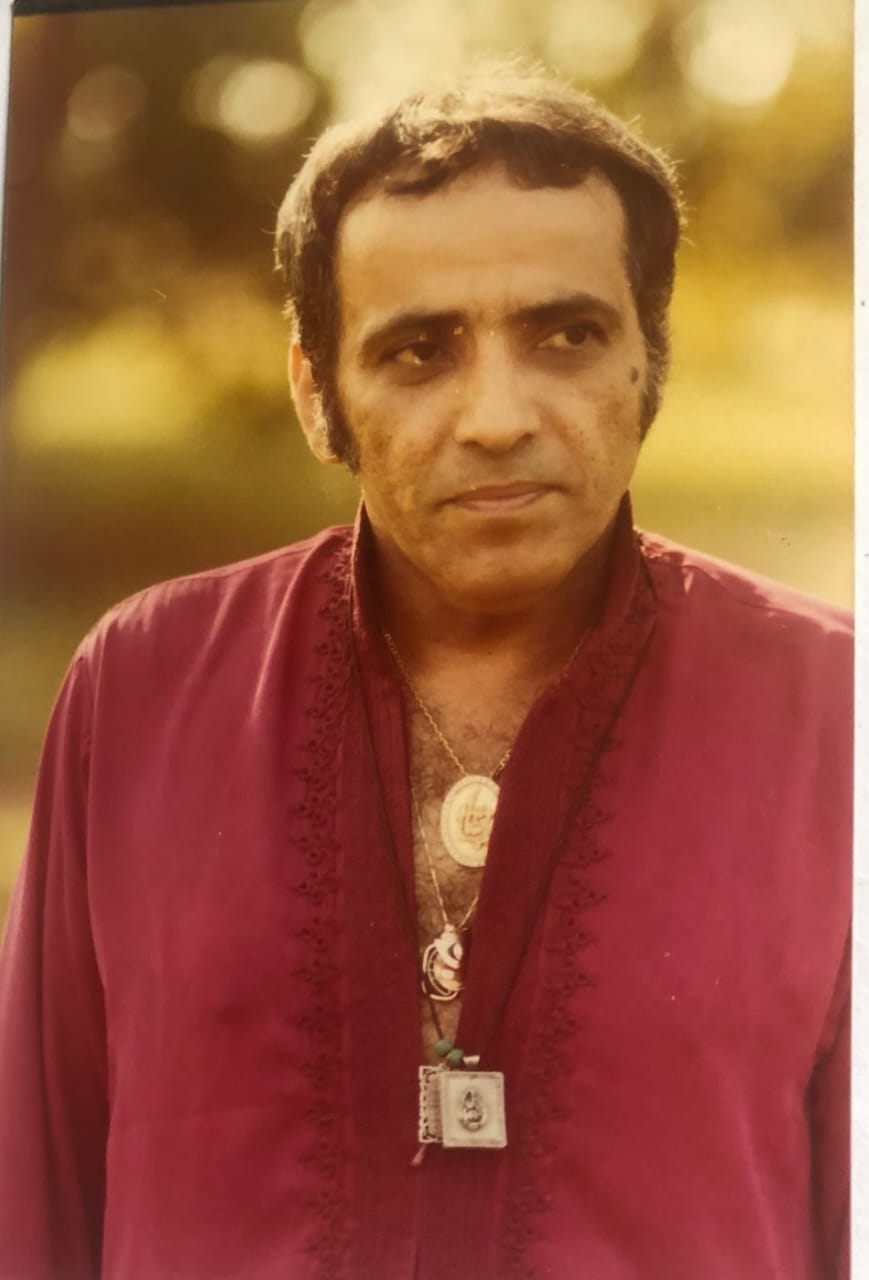

وهكذا كان بليغ حمدي إضافة مهمة في تاريخ الموسيقى العربية وملهما نقلها لآفاق بعيدة وحققت أعماله انتشارا رائعا ورائدا وخلودا في آن واحد ، وليس بمستغرب أن يصفه المؤلف أبو الحسن الجمال بالعبقرية وهي موضوعنا في هذا التناول الذي سبق وكتب عن الكتاب وحياة بليغ حمدي مؤلفون كثر نقدر ما قدموه وننتفع به أيما انتفاع.

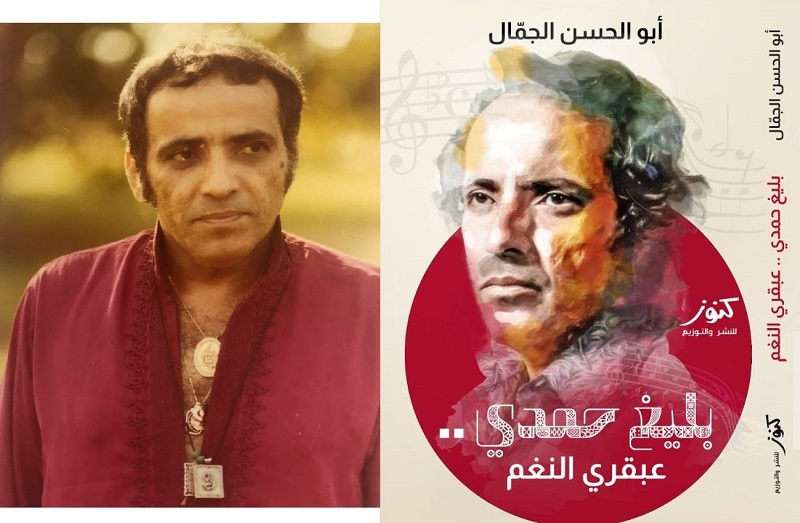

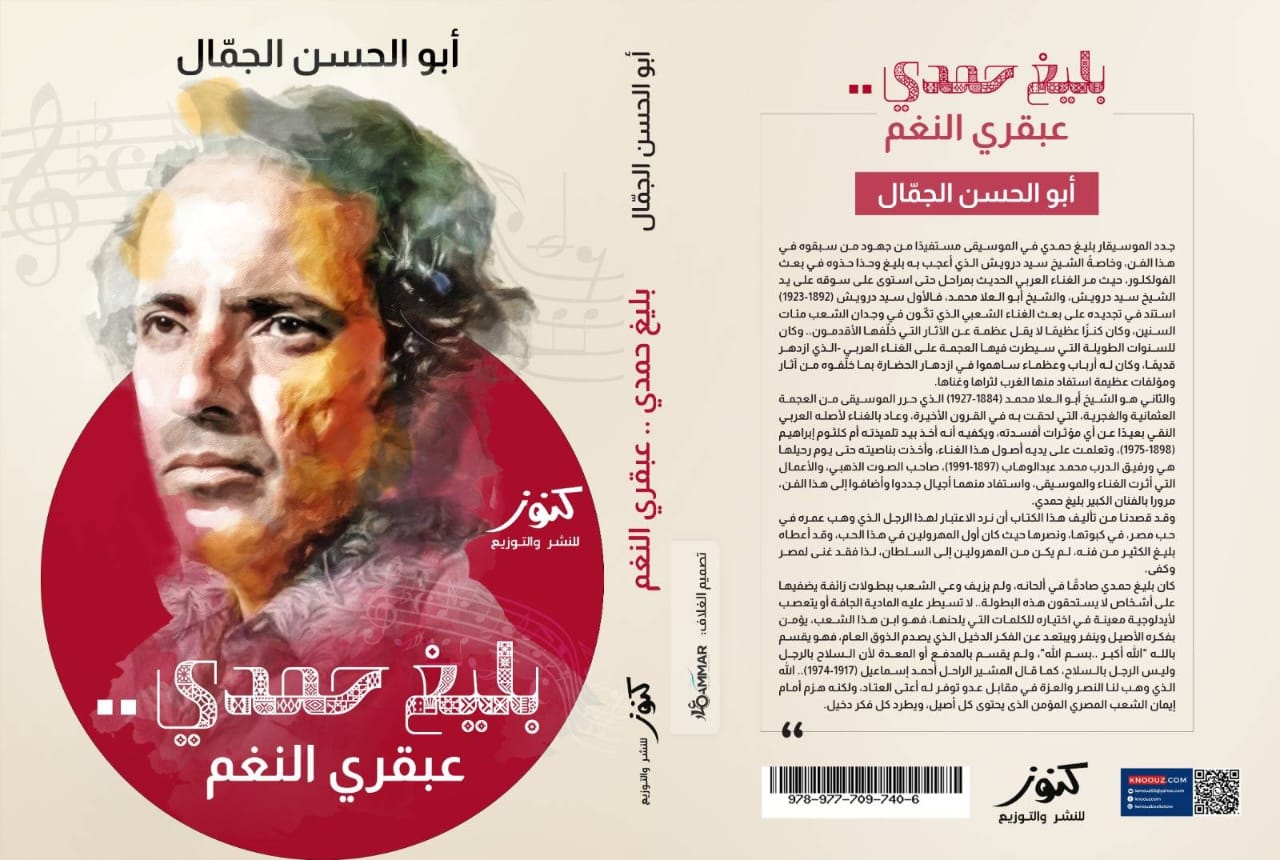

ولهذا تصبح العبقرية اعترافا مجتمعيا بحيث لابد للمجتمع أن يمنح العبقري صفة العبقرية وإلا ظل عمله وبقيت شخصيته عادية ، وهنا يمكن أن نعد العبقرية في كتابنا هذا (بليغ عبقري النغم لمؤلفه الكاتب والباحث والمؤرخ أبو الحسن الجمال ) سمة يتمتع بها بليغ باعتراف أبو الحسن الجمال ، وسمة يتمتع بها أبو الحسن الجمال باعترافي له بذلك ، فهو قد صنع من مجموعة معلومات متناثرة في بعض بطون الكتب والمجلات والجرائد أو حتى البرامج التليفزيونية أو الأطروحات الجامعية في مجال الموسيقى التي تبقى في الغالب حبيسة المكتبات ولا يطلع عليها سوى ندرة من الباحثين والاكاديميين الموسيقيين وهم أشد ندرة ، لقد صنع المؤلف من هذه النتف عملا كبيرا وضخما صاغة بلغة علمية رصينة طوال فصول الكتاب وبلغة ادبية راقية ورهيفة في ملاحقه. استغرقت منه سنوات طوالا وجهدا لا يقدر عليه إلا أولوا العزم من الباحثين الجادين والمؤلفين الموهوبين والمبدعين المهمومين بل والعباقرة، وإذا ما أضفنا لهذا الكتاب كل المشروعات الثقافية التي قدمها المؤلف طوال السنوات الماضية والتي جاوزت العشرين مشروعا في التعريف بأعلام الأدب والفن والفكر والعسكرية والعلم آنئذ سوف نجد أن اتصافه بالعبقرية التأليفية أمر لا غرابة فيه ولا تجاوز.

فمؤخرا وتزامنا مع ذكرى رحيل بليغ حمدى فى سبتمبر صدرت الطبعة الثانية من كتاب «بليغ حمدى.. عبقرى النغم» للكاتب المؤرخ أبوالحسن الجمال عن دار كنوز بالقاهرة . ، تناول فيه قصة حياة هذا العبقرى الذى أثرى حياتنا الفنية الموسيقية بالمئات من الألحان الخالدة.. كانت الموسيقى هى حياته وقد تمكنت من نفسه وحياته فأصبحت حياته لحنا ممتدا عاش معه حتى نهاية هذه الحياة.. أعطى رغم المحن والآلام التى تعرض لها.

يتكون هذا الكتاب من عشرة فصول: تناول المؤلف فى الفصل الأول «حياته ونشأته».. فقد ولد فى القاهرة فى ٧ أكتوبر ١٩٣٢، لأب يعمل أستاذا للفيزياء فى المدارس الثانوية ثم عمل موجهاً بوزارة المعارف إلى أن توفاه الله سنة ١٩٤٦، وقد عشق بليغ الموسيقى منذ صغره، حيث كان ينصت لأصدقاء والده من الموسيقيين الكبار مثل الشيخ درويش الحريرى ومحمد القصبجى وزكريا أحمد الذين كانوا يترددون على منزله ويتجاذبون الحديث فى شؤون الموسيقى والغناء والمسرح الغنائى، وقد حصل بليغ على الشهادة الابتدائية ثم الثانوية، وفى المدرسة الثانوية تعرف على أصدقائه الذين كانوا نواة لفرقة «ساعة لقلبك» التى عمل فيها بليغ مطرباً إلى أن التقى بالأستاذ محمد حسن الشجاعى، مستشار الموسيقى والغناء بالإذاعة المصرية الذى أقنعه بالعمل ملحناً، لأنه خلق ليكون ملحناً.

وفى الفصل الثانى الذى جاء تحت عنوان «بليغ ومطربو عصره» تناول المؤلف رحلة بليغ مع رموز الغناء فى مصر والعالم العربى، والحقيقة أنه لم يترك مطرباً فى مصر والعالم العربى إلا وقد لحن له أعظم أغنياته.. كانت مملكته مقصداً لكل مطرب يريد أن يأخذ صكاً بالصعود إلى المجد فى عالم الموسيقى والغناء.. فقد لحن لأم كلثوم أعظم الألحان التى بدأت مع أغنية «حب إيه»، ثم «أنساك»، و«بعيد عنك»، و«كل ليلة وكل يوم»، و«سيرة الحب»، و«فات الميعاد»، و«ألف ليلة وليلة»، واستمر فى التلحين حتى كانت آخر أعماله لها «حكم علينا الهوى»، ولم تقدمها فى حفلة على المسرح لمرضها ووفاتها.

ثم تحدث عن أعماله لعبدالحليم حافظ، التى بدأت مع لحن مازال يحتفظ ببريقه وهو «تخونوه، ثم لحن له أغانى «خايف مرة أحب، وخسارة خسارة»، مروراً بالأغانى الطويلة مثل «موعود»، و«زى الهوا»، وأى دمعة حزن لا»، «حاول تفتكرنى»، وكانت الخاتمة أغنية «حبيبتى من تكون».

ثم تحدث المؤلف عن ألحانه للمطربة وردة التى عشق صوتها قبل أن يراها حيث أحضر له عازف الكمان «أنور منسى» أسطوانة لها تغنى فيها أغنية «يا ظالمنى» لأم كلثوم ثم كانت المحطة الأولى فى ألحان فيلم «ألمظ وعبده الحمولى»، حيث لحن لها أغنية «يا نخلتين فى العلالى»، وفجأة اختفت وسافرت إلى بلادها الجزائر وتزوجت أحد السياسيين، وأنجبت، والتقاها بليغ مرة أخرى بعد عشر سنوات فى مسقط رأسها الجزائر، وكانت المناسبة العيد القومى العاشر لتحرير الجزائر سنة ١٩٧٢، ثم تجدد الود وأقنعها بالمجىء إلى مصر، ووافقت وضحت فى سبيل هذا بكل شىء، وقدمت أغنية «والله زمان يا مصر» مرورا بالأغانى العاطفية والوطنية والاجتماعية وأغانى الأطفال.. ثم تناول المؤلف بعد ذلك رحلة بليع مع أعلام الغناء الآخرين من أمثال: شادية، ونجاة، وفايزة أحمد، وصباح، ومحمد رشدى، ومحرم فؤاد، ووديع الصافى، وغيرهم...

وفى الفصل الثالث الذى جاء تحت عنوان «ثنائيات ناجحة ووجوه غنائية جديدة» تحدث المؤلف عن الوجوه الغنائية التى دعمها بليغ وساهم فى اكتشافها والدفع بهم بشدة إلى خارطة الغناء العربى.. فاشتهروا وذاعت أعمالهم، وحققوا شهرة ذائعة من أمثال: عفاف راضى، وعلى الحجار، وسميرة سعيد، وهانى شاكر، وميادة الحناوى، وعزيزة جلال، وذكرى، ونادية مصطفى، ولطيفة.

وكون بليغ ثنائيات شهيرة مع عدد من الشعراء وكتّاب الأغنية، ومن أشهرها كان مع: محمد حمزة، وعبدالرحمن الأبنودى، وعبدالوهاب محمد، وحسين السيد، ومرسى جميل عزيز، وعبدالرحيم منصور، وسيد مرسى، ومحسن الخياط، وإبراهيم موسى، وإسماعيل الحبروك، ومجدى نجيب.

وفى الفصل الرابع الذى جاء تحت عنوان «وطنيات بليغ حمدى»، حيث كان بليغ فارس الأغنية بلا منازع، وقد أدرك العديد من المناسبات والأحداث الوطنية، وفرح مع أفراح مصر وحزن عندما حدثت نكسة ١٩٦٧، ولم يستسلم وأعلن حالة الطوارئ، وكون مع عدد من المطربين والملحنين كتيبة أدت أعظم الكلمات والألحان منها أغانى موال النهار، وفدائى، وفى حرب أكتوبر كان أول من يدخل الإذاعة وقدم ألحانا رائعة منها: بسم الله، وعلى الربابة بغنى، وخطوة واحدة، عاش اللى قال، ويا قمر خدنى لحبيبى.. وغيرها من الألحان الذى لم تغادر وجدان الشعب.

أما الفصل الخامس الذى جاء تحت عنوان «بليغ والفولكلور» فمما يحمد لبليغ أنه بعث الفولكلور المصرى والعربى، وقدمه فى إطار عصرى مبهر، وساعده فى هذا وجود مطربين نجحوا إلى أقصى حد فى تقديم هذا الفن منهم: عبدالحليم حافظ، وشادية، ومحمد رشدى، ومحمد العزبى.. تناول المؤلف تجربة بليغ مع هؤلاء فى هذا المجال.

وفى الفصل السادس والذى جاء تحت عنوان «بليغ والأوبريت والمسرح الغنائى»، فقد كان حلم بليغ بعث المسرح الغنائى الذى ازدهر فى مصر فى نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.. وقد حاول بليغ أن يبعث المسرح الغنائى بأى طريقة وحاول مراراً، وأعجب كثيراً بفنان الشعب سيد درويش الذى زود الفرق الغنائية بألحانه التعبيرية المتنوعة والتى تفيض قوة وطرباً وصدقاً وذلك قرابة ست سنوات من عمره القصير الحافل بأعظم الأعمال، وكانت لبليغ تجارب فى هذا المجال منها: أوبريت «جميلة» لكامل الشناوى، وثانى هذه الأعمال أوبريت «مهر العروسة» الذى قدمه عام ١٩٦٣، وهو من تأليف الكاتب الكبير عبدالرحمن الخميسى، عن تأميم قناة السويس، ثم لحن أوبريت «تمر حنة» الذى كتبه وصاغ أغانيه عبدالرحيم منصور، وأسند بطولته للمطربة «وردة» زوجته، كما قدم الموسيقى والألحان لأوبريت «ياسين ولدى» من بطولة الفنانة الكبيرة «عفاف راضى»، أما آخر عمل مسرحى قام بتلحينه فهو أغانى مسرحية «ريا وسكينة» التى قامت ببطولتها شادية، وسهير البابلى.

أما فى الفصل السابع فقد جاء تحت عنوان «التنافس مع الآخرين» وهذا سمة كل مجال أن يظهر التنافس مع أرباب الحرفة الواحدة، وجاء عصر سيطر فيه بليغ على خارطة الموسيقى والغناء.. الكل يريده ويحج إليه من كل البقاع، وسماه زملاؤه «الاستعمار الجديد».. كان يعمل ليل نهار وقدم الأغانى الناجحة والمبهرة الذى ذاع صيتها فى الشرق والغرب، مما أثر بالسلب على زملائه فأصبحوا تقريباً بلا عمل، والذنب هنا ليس لبليغ، ولكن لنشاطه الحيوى وألحانه المتدفقة.. فكل زملائه بلا استثناء كان يأتى عليهم فترات ويجف نبع معينهم الموسيقى، ويحيون فترات كساد، كانت قريحتهم الموسيقية تخاصمهم، وفى هذا الفصل تناول المؤلف خلافاته مع العديد من نجوم التلحين والغناء ومنها خلافه الشهير مع الموسيقار محمد الموجى.

وفى الفصل الثامن تناول المؤلف «الحب فى حياة بليغ» وأشهرها قصة الحب الوحيدة فى حياته لوردة الجزائرية كما ناقش الشائعات حول قصص الحب مع نجوم آخرين، كما تحدث فى هذا الفصل عن علاقته بأعلام العصر وتلحينه للأطفال.. ومواقف وطرائف فى حياة بليغ.

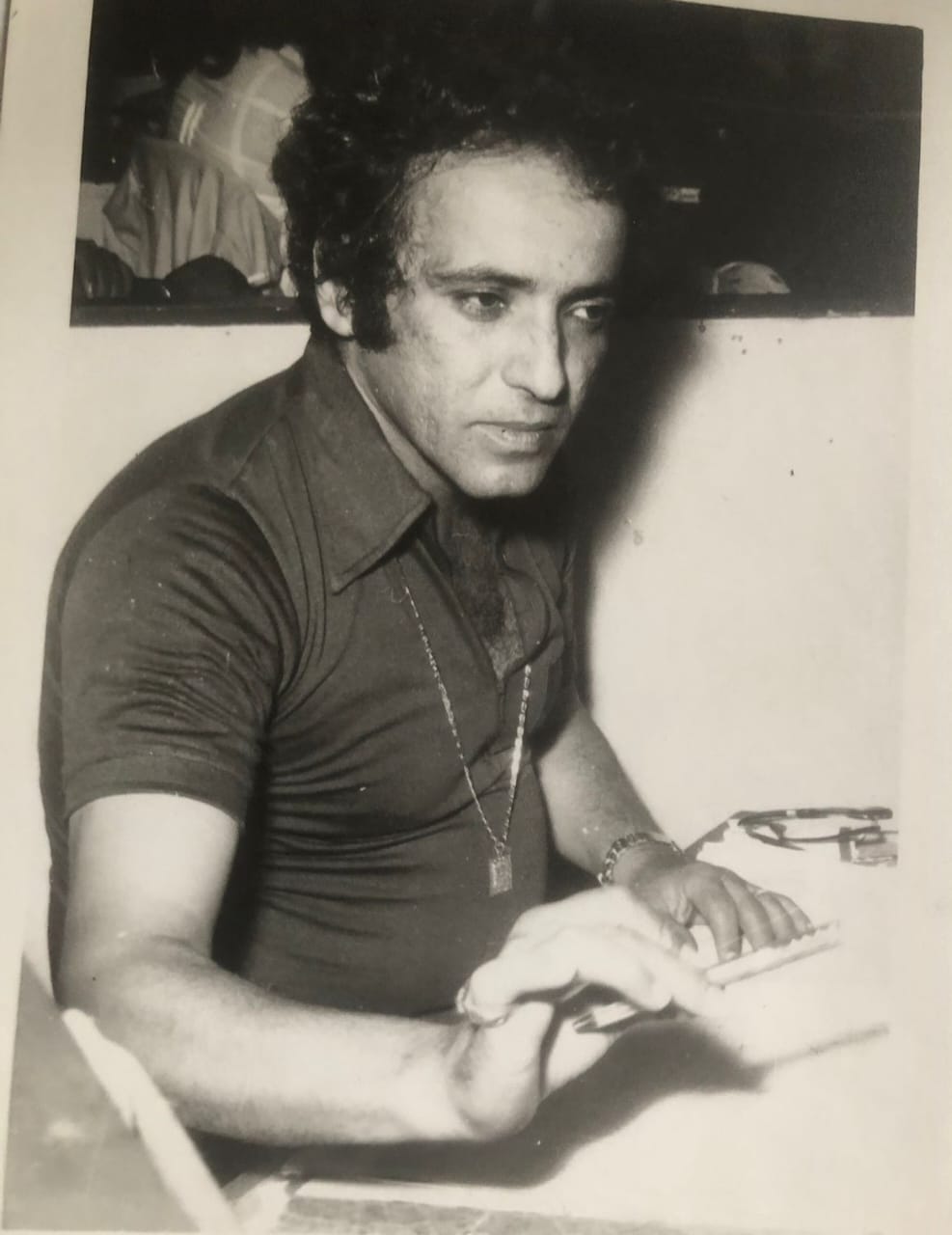

وفى الفصل التاسع تحدث المؤلف عن «المحنة والغربة» وقصة مقتل المطربة المغربية سميرة مليان واتهام بليغ بمقتلها وهروبه خارج مصر، وهذه المحنة هى النقطة النهاية فى حياة بليغ والتى قضت عليه وسببت له الآلام والمرض الذى تمكن من جسده ثم يعود ليثبت براءته ويعيش بليغ بعدها بضع سنوات يصارع المرض اللعين حتى انتصر عليه فى النهاية، وهو بعيد عن مصر فى أحد مستشفيات باريس وذلك يوم ١٢ سبتمبر ١٩٩٣.

وفى الفصل العاشر تحدث المؤلف عن بليغ حمدى مؤلفاً للأغانى، وقدم العشرات فى هذا المجال خصوصاً عندما تغرب عن مصر فى منتصف الثمانينيات.. ثم ختم المؤلف كتابه بأقوال أعلام عصره فى بليغ حمدى الذى وصفه العندليب بأنه أمل مصر فى الموسيقى.

----------------------------

عرض وتحليل: د. خالد محمد عبدالغني